亚历山大三世皇帝号战列舰

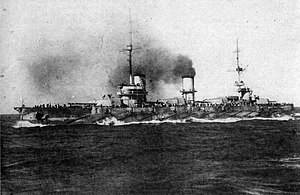

“自由”号在航行中

| |

| 历史 | |

|---|---|

| 艦名 | 俄語:Император Александр III |

| 艦名出處 | 沙皇亚历山大三世 |

| 使用者 | 俄罗斯帝国海军 |

| 下订日 | 1912年4月13日[a] |

| 建造者 | 尼古拉耶夫俄国造船公司 |

| 動工日 | 1911年10月30日 |

| 下水日 | 1914年4月15日 |

| 启用 | 1917年7月17日 |

| 更名 | 1917年4月29日,“自由”号(俄語:Воля) |

| 结局 | 1917年11月,十月革命开始后,该舰被布尔什维克接管。 |

| 艦名 | “自由”号(俄語:Воля) |

| 使用者 | 苏联海军 |

| 獲取日 | 1917年11月,从俄国临时政府手中获得 |

| 结局 | 1918年6月19日,作为《布列斯特-立陶夫斯克条约》条款的一部分,移交给德意志帝国。 |

| 艦名 | “自由”号(俄語:Воля) |

| 使用者 | 德意志帝国海军 |

| 獲取日 | 1918年6月19日,从苏联海军手中获得 |

| 结局 | 1918年11月24日,作为《贡比涅停战协定》条款的一部分被移交给英国。 |

| 艦名 | “自由”号(俄語:Воля) |

| 使用者 | 英国皇家海军 |

| 獲取日 | 1918年11月24日,从德意志帝国海军手中获得 |

| 结局 | 1919年11月1日,被交给白军并更名为“阿列克谢耶夫将军”号。 |

| 艦名 | “阿列克谢耶夫将军”号(Генерал Алексеев) |

| 艦名出處 | 米哈依尔·阿列克谢耶夫 |

| 使用者 | 弗兰格尔舰队 |

| 獲取日 | 1919年11月1日,从英国皇家海军手中获得 |

| 停用 | 1920年12月29日 |

| 结局 | 一直停靠在法属突尼斯的比塞大,直到1936年被法国人拆毁以支付停靠费用 |

| 技术数据 | |

| 艦級 | 玛丽亚皇后级战列舰 |

| 排水量 | 23,413長噸(23,789公噸) |

| 全長 | 168米(551英尺2英寸) |

| 全寬 | 27.43米(90英尺) |

| 吃水 | 8.36米(27英尺5英寸) |

| 動力輸出 | |

| 動力來源 | 4轴,4台齿轮蒸汽涡轮机 |

| 速度 | 21節(39公里每小時;24英里每小時) |

| 續航距離 | 21節(39公里每小時;24英里每小時)航速下续航1,640海里(3,037公里;1,887英里) |

| 乘員 | 1,154名军官和水手 |

| 武器裝備 |

|

| 装甲 | |

“亚历山大三世皇帝”号(俄語:Император Александр III,羅馬化:Imperator Aleksandr III,直译:沙皇亚历山大三世)[b]是俄罗斯帝国海军玛丽亚皇后级战列舰无畏舰的第三艘也是最后一艘舰。该舰始建于第一次世界大战开始前,在战争期间完工后被编入黑海舰队服役。在完工前,“亚历山大三世皇帝”号被重新命名为“自由”号 (俄語:Вóля)。1917年,“自由”号被正式交付使用,但二月革命的动荡使得黑海舰队作战能力低下,本舰因此并未参与任何战斗。

“自由”号于1918年被移交给德军,并短暂服役。但之后根据停战协定,德军被迫将其移交给英国。英军随后于1919年将“自由”号转交给了白军,白军将起改名为“阿列克谢耶夫将军”号(Генерал Алексеев)。白军部队于1920年利用“阿列克谢耶夫将军”号协助撤离克里米亚。之后该舰被法军扣押在法属突尼斯的比塞大,并最终于1936年被拆解以支付其停泊费用。舰上的炮被拆下并存放起来,后来在第二次世界大战期间被德军和芬兰部队用作海岸炮。在整个冷战期间,这两个国家都一直在持续使用这些火炮。

设计描述[编辑]

“亚历山大三世皇帝”号水线长168米(551英尺),舷宽为27.43米(90.0英尺),吃水深8.36米(27.4英尺),满载时排水量为23,600公噸(23,200長噸;26,000短噸),比其设计排水量22,600公噸(22,200長噸;24,900短噸)多出1,000公噸(980長噸;1,100短噸)[2]。该舰的姊妹舰“玛丽亚皇后”号在服役期间被证实舰首过重,极易从前部炮廓进水[3]。为此,“亚历山大三世皇帝”号在完工前将舰首两门130毫米炮移除以平衡艏艉重量[4]。

“亚历山大三世皇帝”号装有四台从英国约翰·布朗公司进口的帕森斯式蒸汽涡轮机。这些涡轮机的设计总功率为26,000匹軸馬力(19,000千瓦特),但在海试中实测输出功率为27,270匹軸馬力(20,340千瓦特)。由20台混合燃烧座亚罗式三角水管锅炉为涡轮机提供蒸汽,工作压力为17.5標準大氣壓(257磅力每平方英寸)。设计速度为21節(39公里每小時;24英里每小時),最大载煤量为1,700長噸(1,727公噸),外加500公噸(490長噸;550短噸)燃油,这使得该舰在21節(39公里每小時;24英里每小時)速度下的续航里程可以达到1,640海里(3,040公里;1,890英里)。舰上所有的电力都来自三台柯蒂斯360千瓦特(480匹馬力)主涡轮发电机和两台200千瓦特(270匹馬力)辅助发电单元提供。[5]

这艘战列舰的主武器包括12门奥布霍夫斯基12英寸(305毫米)1907型炮安装在分布在舰体中轴线上的4座三联装炮塔内。其副炮包括18门安装在炮廓内的130毫米(5.1英寸)B7 1913型炮。这些副炮分为两组,从前炮塔到后烟囱的两侧各有5门炮,其余4门则聚集在后炮塔周围。舰上还装备了4门76.2毫米(3英寸)“伦德”高射炮,前后炮塔顶部各安装2门。此外还装备有4具17.7英寸(450毫米)水下鱼雷发射管,前弹药舱后方左右两舷各有两具。[6]

建造与服役[编辑]

“亚历山大三世皇帝”号由位于尼古拉耶夫的俄国造船公司建造。本舰于1911年10月30日开始启动铺设龙骨,但因为设计尚未最终定型,合同也未签署,此时只是一个象征性的仪式。本舰在建造过程中经历了多次延误。首先改变了装甲板与支撑结构间的固定方式,在1913年使用老式前无畏舰“切斯马”号的残骸进行全规模装甲试验后,决定采用榫卯连接方式锁紧装甲板以更好地分散冲击力。这增加了将近500長噸(508公噸)的排水量,并使成本上升了220,000卢布。第一次世界大战开始后,“亚历山大三世皇帝”号的建造优先级被降低,以便集中资源建造更先进的同级姊妹舰。在已经预期不会于1916年之前完工的情况下,舰上计划配备的来自英国制造商提供的汽轮机也出现了交货延迟。“亚历山大三世皇帝”号最终于1914年4月15日下水,并直到1917年7月17日才抵达塞瓦斯托波尔进行舾装。此时该舰已经被重新命名为“自由”号(俄语:Воля)。接下来几个月里,“自由”号进行了海试。然而由于二月革命后政治局势影响导致黑海舰队已完全失去战斗力,“自由”号并没有参与任何战斗。[7]

“自由”号于1918年5月1日从塞瓦斯托波尔驶往新罗西斯克,以避免被推进中的德国军队俘获。在新罗西斯克期间,该舰于1918年6月19日收到自沉的命令,但大多数舰员投票反对(933人对640人)自沉,并决定驾驶“自由”号返回塞瓦斯托波尔。抵达塞瓦斯托波尔后,该舰被解除武装,只留警卫在舰上。但德军最终于10月1日俘获了“自由”号,并在10月15日将其编入德意志帝国海军,由退役无畏舰“莱茵兰”号的舰员接管。此后,“自由”号与德国舰员进行了一些短暂的巡航,并于11月准备开始海上和炮击试验。然而,由于德国革命的爆发,所有进一步的训练于11月6日被取消[8]。不到一个月后,德军被迫根据停战协定于11月24日将“自由”号移交给英国皇家海军,由来自轻型巡洋舰“坎特伯雷”号的舰员负责接管。一个月后,“自由”号由英国前无畏舰“阿伽门农”号的舰员驾驶,由“阿伽门农”号护航前往马尔马拉海的伊兹密特港。[9]

1919年10月29日,“自由”号由战列舰“铁公爵”号的舰员驾驶返回塞瓦斯托波尔,并于11月1日移交给俄国白军[10]。此后“自由”号被更名为“阿列克谢耶夫将军”号,并用仅能运作的12门炮中的3门进行了对岸炮击[11]。随着1920年南俄白军的溃败,该舰协助将部分白军从克里米亚撤离到比塞大,随后与弗兰格尔舰队的剩余舰只一起被扣押。在与苏联的出售谈判失败后,“自由”号在1920年代末被报废出售以支付停泊费用,而实际上直到1936年才被拆解。[12]

“自由”号上拆下来的舰炮被存放在比塞大的仓库中。法国于1939年夏天曾拒绝向芬兰出售其中的7门炮,而后又在1940年1月将其交给了芬兰。12门主炮中的8门抵达芬兰,另外4门在1940年4月被德国在入侵挪威时,在纳尔维克港的“尼娜”号(SS Nina)上被俘获。德国人将4门火炮全部改造以适应德国弹药,并将它们安置在根西岛米鲁斯炮台的装甲炮塔中。芬兰人在伊萨里和马基洛托的海岸炮兵阵地上使用了4门火炮。另外两门炮被用来修复1941年苏联撤离时遗弃在汉科的苏联TM-3-12铁路炮。战后,这几门炮被移交给苏联,并一直服役到20世纪90年代。其余两门炮被保留作为备用,其中一门炮用于替换在20世纪70年代“超级装药”测试中受损的一门炮。如今,其中一座炮塔已成为伊萨里的纪念碑,剩下的备用炮管则保存在库伊瓦萨里的芬兰海岸炮兵博物馆。 [13]

“尼娜”号上还安装了“阿列克谢耶夫将军”号上拆下来的130毫米炮。其中几门被转移到了卢格森德岛的堡垒上。在1941年的箭术行动中该堡垒被记载曾与英国轻巡洋舰“肯尼亚”号交战并击中了对手一发。[14]

脚注[编辑]

注释[编辑]

出处[编辑]

- ^ 日本海人社 (2010),第72頁.

- ^ McLaughlin (2003),第228頁.

- ^ Budzbon (1985),第303頁.

- ^ McLaughlin (2003),第237頁.

- ^ McLaughlin (2003),第229, 235–237頁.

- ^ McLaughlin (2003),第233–234頁.

- ^ McLaughlin (2003),第232, 241頁.

- ^ Nottelmann (2002),第55頁.

- ^ McLaughlin (2003),第308, 323頁.

- ^ McLaughlin (2003),第323頁.

- ^ Севастополь. Хроника революций и гражданской войны 1917-1920 гг. (PDF). [2024-05-30]. (原始内容 (PDF)存档于2008-08-21) (俄语).

- ^ McLaughlin (2003),第241, 323, 330頁.

- ^ Robbins, C. B.; Enqvist, Ove T. The Guns of the General Aleseev. Warship International. 1995, XXXII (2): 185–192. ISSN 0043-0374.

- ^ Berge, Kjell-Ragnar. The German coastal artillery fortifications at Tangane. 19 March 2007 [23 January 2010]. (原始内容存档于17 June 2007).

参考书目[编辑]

- Budzbon, Przemysław. Gray, Randal , 编. Russia. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 1985: 291–325. ISBN 0-85177-245-5 (英语).

- McLaughlin, Stephen. Russian & Soviet Battleships. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 2003. ISBN 1-55750-481-4.

- Nottlemann, Dirk. From Ironclads to Dreadnoughts: The Development of the German Navy 1864–1918, Part XB. Warship International. 2020, LVII (1): 49–55. ISSN 0043-0374.

- Vinogradov, Sergei. Jordan, John , 编. Refugee Battleship. Oxford: Osprey Publishing. 2021: 183–187. ISBN 978-1-4728-4779-9.

- Vinogradov, Sergei. Jordan, John , 编. The Strange Fate of the General Alekseev's Guns. Oxford: Osprey Publishing. 2023: 128–141. ISBN 978-1-4728-5713-2.

- Wright, C. C. & Smyers, Richard Paul. Question 41/87. Warship International. 1988, XXV (3): 318–321. ISSN 0043-0374.

- Nottelmann, Dirk. Die Brandenburg-Klasse: Höhepunkt des deutschen Panzerschiffbaus [The Brandenburg Class: High Point of German Armored Ship Construction]. Hamburg: Mittler. 2002. ISBN 978-3-8132-0740-8 (德语).

- 日本海人社 (编). 世界近代战列舰史. 世界舰船 第1版. 青岛: 青岛出版社. 2010-06 [2020-02-21]. ISBN 9787543664296. (原始内容存档于2020-04-26) (中文(中国大陆)).

外部链接[编辑]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||