亞歷山大三世皇帝號戰艦

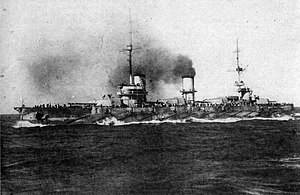

「自由」號在航行中

| |

| 歷史 | |

|---|---|

| 艦名 | 俄語:Император Александр III |

| 艦名出處 | 沙皇亞歷山大三世 |

| 使用者 | 俄羅斯帝國海軍 |

| 下訂日 | 1912年4月13日[a] |

| 建造者 | 尼古拉耶夫俄國造船公司 |

| 動工日 | 1911年10月30日 |

| 下水日 | 1914年4月15日 |

| 啟用 | 1917年7月17日 |

| 更名 | 1917年4月29日,「自由」號(俄語:Воля) |

| 結局 | 1917年11月,十月革命開始後,該艦被布爾什維克接管。 |

| 艦名 | 「自由」號(俄語:Воля) |

| 使用者 | 蘇聯海軍 |

| 獲取日 | 1917年11月,從俄國臨時政府手中獲得 |

| 結局 | 1918年6月19日,作為《布列斯特-立陶夫斯克條約》條款的一部分,移交給德意志帝國。 |

| 艦名 | 「自由」號(俄語:Воля) |

| 使用者 | 德意志帝國海軍 |

| 獲取日 | 1918年6月19日,從蘇聯海軍手中獲得 |

| 結局 | 1918年11月24日,作為《貢比涅停戰協定》條款的一部分被移交給英國。 |

| 艦名 | 「自由」號(俄語:Воля) |

| 使用者 | 英國皇家海軍 |

| 獲取日 | 1918年11月24日,從德意志帝國海軍手中獲得 |

| 結局 | 1919年11月1日,被交給白軍並更名為「阿列克謝耶夫將軍」號。 |

| 艦名 | 「阿列克謝耶夫將軍」號(Генерал Алексеев) |

| 艦名出處 | 米哈依爾·阿列克謝耶夫 |

| 使用者 | 弗蘭格爾艦隊 |

| 獲取日 | 1919年11月1日,從英國皇家海軍手中獲得 |

| 停用 | 1920年12月29日 |

| 結局 | 一直停靠在法屬突尼斯的比塞大,直到1936年被法國人拆毀以支付停靠費用 |

| 技術數據 | |

| 艦級 | 瑪麗亞皇后級戰艦 |

| 排水量 | 23,413長噸(23,789公噸) |

| 全長 | 168公尺(551英尺2英寸) |

| 全寬 | 27.43公尺(90英尺) |

| 吃水 | 8.36公尺(27英尺5英寸) |

| 動力輸出 | |

| 動力來源 | 4軸,4台齒輪蒸汽渦輪機 |

| 速度 | 21節(39公里每小時;24英里每小時) |

| 續航距離 | 21節(39公里每小時;24英里每小時)航速下續航1,640海里(3,037公里;1,887英里) |

| 乘員 | 1,154名軍官和水手 |

| 武器裝備 |

|

| 裝甲 | |

「亞歷山大三世皇帝」號(俄語:Император Александр III,羅馬化:Imperator Aleksandr III,直譯:沙皇亞歷山大三世)[b]是俄羅斯帝國海軍瑪麗亞皇后級戰艦無畏艦的第三艘也是最後一艘艦。該艦始建於第一次世界大戰開始前,在戰爭期間完工後被編入黑海艦隊服役。在完工前,「亞歷山大三世皇帝」號被重新命名為「自由」號 (俄語:Вóля)。1917年,「自由」號被正式交付使用,但二月革命的動盪使得黑海艦隊作戰能力低下,本艦因此並未參與任何戰鬥。

「自由」號於1918年被移交給德軍,並短暫服役。但之後根據停戰協定,德軍被迫將其移交給英國。英軍隨後於1919年將「自由」號轉交給了白軍,白軍將起改名為「阿列克謝耶夫將軍」號(Генерал Алексеев)。白軍部隊於1920年利用「阿列克謝耶夫將軍」號協助撤離克里米亞。之後該艦被法軍扣押在法屬突尼斯的比塞大,並最終於1936年被拆解以支付其停泊費用。艦上的炮被拆下並存放起來,後來在第二次世界大戰期間被德軍和芬蘭部隊用作海岸炮。在整個冷戰期間,這兩個國家都一直在持續使用這些火炮。

設計描述[編輯]

「亞歷山大三世皇帝」號水線長168公尺(551英尺),舷寬為27.43公尺(90.0英尺),吃水深8.36公尺(27.4英尺),滿載時排水量為23,600公噸(23,200長噸;26,000短噸),比其設計排水量22,600公噸(22,200長噸;24,900短噸)多出1,000公噸(980長噸;1,100短噸)[2]。該艦的姊妹艦「瑪麗亞皇后」號在服役期間被證實艦首過重,極易從前部炮廓進水[3]。為此,「亞歷山大三世皇帝」號在完工前將艦首兩門130毫米炮移除以平衡艏艉重量[4]。

「亞歷山大三世皇帝」號裝有四台從英國約翰·布朗公司進口的帕森斯式蒸汽渦輪機。這些渦輪機的設計總功率為26,000匹軸馬力(19,000千瓦特),但在海試中實測輸出功率為27,270匹軸馬力(20,340千瓦特)。由20台混合燃燒座亞羅式三角水管鍋爐為渦輪機提供蒸汽,工作壓力為17.5標準大氣壓(257磅力每平方英寸)。設計速度為21節(39公里每小時;24英里每小時),最大載煤量為1,700長噸(1,727公噸),外加500公噸(490長噸;550短噸)燃油,這使得該艦在21節(39公里每小時;24英里每小時)速度下的續航里程可以達到1,640海里(3,040公里;1,890英里)。艦上所有的電力都來自三台柯蒂斯360千瓦特(480匹馬力)主渦輪發電機和兩台200千瓦特(270匹馬力)輔助發電單元提供。[5]

這艘戰艦的主武器包括12門奧布霍夫斯基12英寸(305公釐)1907型炮安裝在分布在艦體中軸線上的4座三聯裝炮塔內。其副炮包括18門安裝在炮廓內的130公釐(5.1英寸)B7 1913型炮。這些副炮分為兩組,從前炮塔到後煙囪的兩側各有5門炮,其餘4門則聚集在後炮塔周圍。艦上還裝備了4門76.2公釐(3英寸)「倫德」高射炮,前後炮塔頂部各安裝2門。此外還裝備有4具17.7英寸(450公釐)水下魚雷發射管,前彈藥艙後方左右兩舷各有兩具。[6]

建造與服役[編輯]

「亞歷山大三世皇帝」號由位於尼古拉耶夫的俄國造船公司建造。本艦於1911年10月30日開始啟動鋪設龍骨,但因為設計尚未最終定型,合同也未簽署,此時只是一個象徵性的儀式。本艦在建造過程中經歷了多次延誤。首先改變了裝甲板與支撐結構間的固定方式,在1913年使用老式前無畏艦「切斯馬」號的殘骸進行全規模裝甲試驗後,決定採用榫卯連接方式鎖緊裝甲板以更好地分散衝擊力。這增加了將近500長噸(508公噸)的排水量,並使成本上升了220,000盧布。第一次世界大戰開始後,「亞歷山大三世皇帝」號的建造優先級被降低,以便集中資源建造更先進的同級姊妹艦。在已經預期不會於1916年之前完工的情況下,艦上計劃配備的來自英國製造商提供的汽輪機也出現了交貨延遲。「亞歷山大三世皇帝」號最終於1914年4月15日下水,並直到1917年7月17日才抵達塞瓦斯托波爾進行舾裝。此時該艦已經被重新命名為「自由」號(俄語:Воля)。接下來幾個月里,「自由」號進行了海試。然而由於二月革命後政治局勢影響導致黑海艦隊已完全失去戰鬥力,「自由」號並沒有參與任何戰鬥。[7]

「自由」號於1918年5月1日從塞瓦斯托波爾駛往新羅西斯克,以避免被推進中的德國軍隊俘獲。在新羅西斯克期間,該艦於1918年6月19日收到自沉的命令,但大多數艦員投票反對(933人對640人)自沉,並決定駕駛「自由」號返回塞瓦斯托波爾。抵達塞瓦斯托波爾後,該艦被解除武裝,只留警衛在艦上。但德軍最終於10月1日俘獲了「自由」號,並在10月15日將其編入德意志帝國海軍,由退役無畏艦「萊茵蘭」號的艦員接管。此後,「自由」號與德國艦員進行了一些短暫的巡航,並於11月準備開始海上和炮擊試驗。然而,由於德國革命的爆發,所有進一步的訓練於11月6日被取消[8]。不到一個月後,德軍被迫根據停戰協定於11月24日將「自由」號移交給英國皇家海軍,由來自輕型巡洋艦「坎特伯雷」號的艦員負責接管。一個月後,「自由」號由英國前無畏艦「阿伽門農」號的艦員駕駛,由「阿伽門農」號護航前往馬爾馬拉海的伊茲密特港。[9]

1919年10月29日,「自由」號由戰艦「鐵公爵」號的艦員駕駛返回塞瓦斯托波爾,並於11月1日移交給俄國白軍[10]。此後「自由」號被更名為「阿列克謝耶夫將軍」號,並用僅能運作的12門炮中的3門進行了對岸炮擊[11]。隨著1920年南俄白軍的潰敗,該艦協助將部分白軍從克里米亞撤離到比塞大,隨後與弗蘭格爾艦隊的剩餘艦隻一起被扣押。在與蘇聯的出售談判失敗後,「自由」號在1920年代末被報廢出售以支付停泊費用,而實際上直到1936年才被拆解。[12]

「自由」號上拆下來的艦炮被存放在比塞大的倉庫中。法國於1939年夏天曾拒絕向芬蘭出售其中的7門炮,而後又在1940年1月將其交給了芬蘭。12門主炮中的8門抵達芬蘭,另外4門在1940年4月被德國在入侵挪威時,在納爾維克港的「尼娜」號(SS Nina)上被俘獲。德國人將4門火炮全部改造以適應德國彈藥,並將它們安置在根西島米魯斯炮台的裝甲炮塔中。芬蘭人在伊薩里和馬基洛托的海岸炮兵陣地上使用了4門火炮。另外兩門炮被用來修復1941年蘇聯撤離時遺棄在漢科的蘇聯TM-3-12鐵路炮。戰後,這幾門炮被移交給蘇聯,並一直服役到20世紀90年代。其餘兩門炮被保留作為備用,其中一門炮用於替換在20世紀70年代「超級裝藥」測試中受損的一門炮。如今,其中一座炮塔已成為伊薩里的紀念碑,剩下的備用炮管則保存在庫伊瓦薩里的芬蘭海岸炮兵博物館。 [13]

「尼娜」號上還安裝了「阿列克謝耶夫將軍」號上拆下來的130毫米炮。其中幾門被轉移到了盧格森德島的堡壘上。在1941年的箭術行動中該堡壘被記載曾與英國輕巡洋艦「肯亞」號交戰並擊中了對手一發。[14]

腳註[編輯]

注釋[編輯]

出處[編輯]

- ^ 日本海人社 (2010),第72頁.

- ^ McLaughlin (2003),第228頁.

- ^ Budzbon (1985),第303頁.

- ^ McLaughlin (2003),第237頁.

- ^ McLaughlin (2003),第229, 235–237頁.

- ^ McLaughlin (2003),第233–234頁.

- ^ McLaughlin (2003),第232, 241頁.

- ^ Nottelmann (2002),第55頁.

- ^ McLaughlin (2003),第308, 323頁.

- ^ McLaughlin (2003),第323頁.

- ^ Севастополь. Хроника революций и гражданской войны 1917-1920 гг. (PDF). [2024-05-30]. (原始內容 (PDF)存檔於2008-08-21) (俄語).

- ^ McLaughlin (2003),第241, 323, 330頁.

- ^ Robbins, C. B.; Enqvist, Ove T. The Guns of the General Aleseev. Warship International. 1995, XXXII (2): 185–192. ISSN 0043-0374.

- ^ Berge, Kjell-Ragnar. The German coastal artillery fortifications at Tangane. 19 March 2007 [23 January 2010]. (原始內容存檔於17 June 2007).

參考書目[編輯]

- Budzbon, Przemysław. Gray, Randal , 編. Russia. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 1985: 291–325. ISBN 0-85177-245-5 (英語).

- McLaughlin, Stephen. Russian & Soviet Battleships. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 2003. ISBN 1-55750-481-4.

- Nottlemann, Dirk. From Ironclads to Dreadnoughts: The Development of the German Navy 1864–1918, Part XB. Warship International. 2020, LVII (1): 49–55. ISSN 0043-0374.

- Vinogradov, Sergei. Jordan, John , 編. Refugee Battleship. Oxford: Osprey Publishing. 2021: 183–187. ISBN 978-1-4728-4779-9.

- Vinogradov, Sergei. Jordan, John , 編. The Strange Fate of the General Alekseev's Guns. Oxford: Osprey Publishing. 2023: 128–141. ISBN 978-1-4728-5713-2.

- Wright, C. C. & Smyers, Richard Paul. Question 41/87. Warship International. 1988, XXV (3): 318–321. ISSN 0043-0374.

- Nottelmann, Dirk. Die Brandenburg-Klasse: Höhepunkt des deutschen Panzerschiffbaus [The Brandenburg Class: High Point of German Armored Ship Construction]. Hamburg: Mittler. 2002. ISBN 978-3-8132-0740-8 (德語).

- 日本海人社 (編). 世界近代战列舰史. 世界艦船 第1版. 青島: 青島出版社. 2010-06 [2020-02-21]. ISBN 9787543664296. (原始內容存檔於2020-04-26) (中文(中國大陸)).

外部連結[編輯]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||